7月の参院選での躍進で注目される参政党。その支持者には「オーガニック極右」と言われるオーガニック食品やナチュラルライフを志向する人が少なくない様です。私も出来れば添加物の少ないもの、オーガニックなものが望ましいと思っているけど、参政党を支持しようという発想にはならないので、どうしてそうなるのかが気になります。そこで思い出したのが、藤原辰史さん。当時最先端だったラジオで天気予報や穀物相場といった農業従事者に必要な情報と共にヒトラーの思想を流したという5月12日の記事を改めて読むと、SNSを活用した参政党の戦略と重なるところがある様に思います。藤原さんには「ナチスのキッチン」や「ナチス・ドイツの有機農業」といった著書も。

7月の参院選での躍進で注目される参政党。その支持者には「オーガニック極右」と言われるオーガニック食品やナチュラルライフを志向する人が少なくない様です。私も出来れば添加物の少ないもの、オーガニックなものが望ましいと思っているけど、参政党を支持しようという発想にはならないので、どうしてそうなるのかが気になります。そこで思い出したのが、藤原辰史さん。当時最先端だったラジオで天気予報や穀物相場といった農業従事者に必要な情報と共にヒトラーの思想を流したという5月12日の記事を改めて読むと、SNSを活用した参政党の戦略と重なるところがある様に思います。藤原さんには「ナチスのキッチン」や「ナチス・ドイツの有機農業」といった著書も。

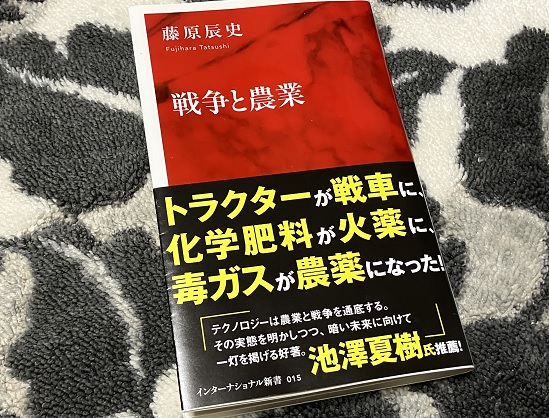

2冊とも興味はあるけれど、どちらも結構高価なので、まずは一般向けに書かれた手軽な新書本「戦争と農業」を読んでみました。トラクターは馬や牛と違って糞を出さない為、糞の代わりに化学肥料が生まれ、20世紀の農業技術の進歩が農民を苦役から解放すると共に戦争のあり方も変えた。トラクターの技術から戦車が生まれ、化学肥料が火薬になり、戦争が終わると毒ガスは農薬に利用された。水俣病や新潟の第二水俣病の原因となったメチル水銀を川に流したのは共に肥料を製造する会社だった。ナチスが「劣等人種」とみなした人達をガス室で安楽死させたのに加え、数千万人を餓死させる計画を実行した等、今までよく知らずにいた事実がたくさん書かれていました。かつての戦争は兵士だけだったのが、一般市民を巻き込む総力戦になったことが第一次世界大戦の特徴ですが、それと共に破壊力の大きな武器が初めて使われたことも大きな特徴だと藤原さんは指摘しています。破壊力のある武器によって、首が飛び、手足がもげる様な死に方、生き残り方をする様になったのでした。

鋤や鍬といった農具は自分で、あるいは村の鍛冶屋さんに修理してもらい、自分達が飼育する家畜の糞を肥料にしていたのが、トラクターや化学肥料はどこか遠くのメーカーの工場で作られ、それらがないと農業を続けるのが難しくなっている。そして知らない人が作ったものを私達は食べている。作り手が見えない日常は、人の死も見えづらい。「戦争での殺戮もベルトコンベアでの作業の様な軽易なものになっている」と藤原さん。感性の鈍麻をもたらす社会システムを少しずつ変えていくべき、その根源にある「食べること」を見直すべきとして、第5章「食と農業の再定義に向けて」でいくつかの提案をされています。その提案にはちょっと懐疑的な点もあるけれど、農業の変化から現代史を見ることが出来たのは有意義でした。

ちなみに本書には書かれてはいないのですが、農薬を使ったものはダメ、日本人でないとダメという不純と見なしたものを否定する考え方は、排他的なナチズムやファシズムと親和性がある様です。オーガニックも良いけど慣行農業も受け入れるおおらかさ、異なるものを認め合う寛容さを大事にしたいものです。(モモ母)