ごく最近、身近なところでまことに同時代らしい知らせを聞いた。とある高校演劇の地区大会で最優秀賞に選ばれて、上位大会・県大会に出場する予定だった演劇部が出場辞退した。理由は、演劇部内の人間関係の対立。集団の維持ができなくなったからだという。そんなことがあるのか、と私はさすがに驚いた。高校生は上位大会に進むために、勝つために演劇作りをがんばる。少々の不和は稽古場にはつきもので、それは熱意の裏返しで、上位大会進出、という事件によってあっという間にそのエネルギーは集中と統合に反転するものだった。そして大会が進むごとにチームはひとつになり、演劇も人間も育つ、というのが通例の高校演劇の現場だったのに、いまやそれ以前に出場辞退、などというよわよわしい現場が上位大会進出校でも見られるようになったのだ。

もちろんこの一事が万事だ、とまでは言えない。だが、ことは、私がここ三十年見てきた演劇現場の変化の方向にぴったりあてはまる。高校演劇だけではない。若者たちは、深く人と関わらなくなった。だから若者は劇団を作らなくなった。容易に人を信じないから、劇団ができたとしても、人数が少ない。ひとり劇団、ふたり劇団なども珍しくない。明らかに、私が若者だったころとは違う。

「つながり孤独」と呼ぶ現象があるそうだ。SNSなどを通して若者は以前よりも大量の人とつながることになった。だけど、常に孤独を感じる。多くつながっても、深くつながる相手を見つけられないから、孤独なのだ。つながってるけど孤独。それが現在の若者の特徴だというのだ。

意見が違うのが他人だから当たり前だが、そこをすったもんだとけんかし、議論し、そして仲良くし、憎みながら愛し合うような関係が、演劇する若者たちは作れなくなったことは一目でわかる。

私は演劇人だ。演劇作品の内容がどうのこうの、と論じることよりも、稽古場の人間模様がどうのこうの、のほうにむしろ関心が向いてしまう。

演劇とはまことに人間関係の芸術で、作品の出来には、その過程でどういう人間関係をつくったのか、という事情が問われる。また、一本作品ができるプロセスが、ただその一本だけ独立して観察すればすむということはまずない。その一本がつくられる前にさらにもう一本があり、さらにもう一本、……数本の作品を、その現場に関わる中心人物たちがまとまり、離れ、またくっつき、あるいは別の人間の群れと近づき、そういう集合離散の連綿とした蓄積の結果として、その一本の制作現場のチームが成り立ち、そして現場は作品作りに動く。作品ができる過程で、既に次の一本はどうつくられていくのか、チームの集合離散の準備が始まっていて、予感まで含めると、その現在進行中の一本は、この先の二本、三本に向けての見通しを参加メンバーが共有したり、共有できなかったりすることによって座組の、チームの結束や協力具合に大きな差異を作る。その差異の大きさと質の違いが、その座組の統制の強さを自ずから決める。だれが実際に演出面での決定権を握るのか。だれか一人の場合もあるし、中心とされる数人のなんとはなしの合意がチームの意思になることもある。表面上決定権は特定のひとりになっていたとしても、実のところ決定のプロセスは曖昧模糊として内部の人間からも見えない非常に弱い統制のチームもある。

そういうのを「創作のウラ話」と呼んで、ただの質の悪いゴシップ趣味だとみなすピュアな人もいるだろうが、私などは、そこら辺の事情こそが演劇の質を決める最重要要素だと思っている。

劇作家の立場で、いろんな集団に作品を提供し、稽古に立ち会い、作品の良し悪しを喜びあるいは悲しみくやしがる中で、どうしてそうなるのか、関係者にかみついたり問いただしたり観察者の意見を総合したりする中で、事情にはもちろん詳しくなった。高い金を払ってチケットを買うファンからすると悲しくなるような低レベルな人間関係の力学が場を支配しているのも珍しくない。

ヨーロッパ、米国などではもちろん演劇集団の構成力学が全く違う。フィリピンなど米国文化の影響が極端に強い演劇創作の風土などは、同じアジアでも日本とはむしろ対極の信条や人間関係で物事が成り立っていることも観察してきた。

例をあげれば、文学座を代表とする新劇の集団では、しばしば発言力は演出家より俳優のほうが強い。年長の俳優が、稽古の終わったあとの飲み会で若手を説教したら、翌日は演出家の要求とまるでちがう芝居ができあがっていることがある。客をたくさん呼べる有名女優、テレビでも名が通る俳優がチラシに大きく名を載せることに客寄せは依存してしまって、その経済が劇団を支配してしまう実態というのはある。演出家の名前で客が呼べなかったら、新劇では誰か一人の意志、統一した方針で劇が立体化していくことはもうなくなってしまう。主旨が曖昧な個人プレーの採用不採用は、稽古場での声の大きいもの、政治力の高いものが誰かによって決まることにもなる。脚本家が長セリフを削って舞台にリズムを取り戻そうと要求しても、演出に「いったんあの長老俳優にわたってしまったらセリフは削れない」と拒まれた体験すらある。新劇はスタニスラフスキーシステムの導入をしたり、リアリズム演劇という演劇の理想に向けて始まった演劇運動の一つなのだと私は若い頃認識していたのだが、関りが増すにつれ、もはや経済的事情にがんじがらめ、商業演劇のなかまなのだと知った。職業俳優の集まりだと思っていたのに、生業として成り立っている俳優などまことに少数で、経済の哀れさの度合いは、私たちの小劇場演劇、貧乏演劇となんら変わりはなかった。そこまで貧乏で金にならない演劇活動なら、どうせならいろんなしがらみを振り切ってやりたいことをやりきればいいじゃないか、と私などは正直神経がおさまらない日があった。

けれど小劇場演劇だって美化できるものでもない。テント芝居全盛の頃のように、なにかの演劇的なこだわり、主張を唯一の共有財産として群れ、パンの耳をもらって食べたり食べなかったりして稽古する不良青年集団、というイメージにあこがれた学生演劇が私のスタートだったのだが、そんなところからすら、「食える役者」「有名な劇作家」が輩出されることが増えた。京都など、小劇場なんかで食えるはずのない、芸術志向しかない貧乏演劇の街だったはずなのに、全国区の集団に出世できる街になった。食いたかったら大阪や東京に移住するしかない街だったのに、逆に食うために東京から京都に移住してくる演劇人もでてくるようになった。その変化は私の世代の手柄だと言えるはずだったのに、そうなれば、「有名になりたい」「プロになりたい」から演劇をやる若者が群れるようになった。芸術志向で凝り固まる空気など遠い昔のことになり、食うためにする「自分の差別化」「セルフプロデュース」には「京都でやってるというブランド」はわりと有効なアイテムになったりするので、今や特殊な実験演劇の街だ。実験的であればおもしろくなくてもかまわない、ただ企画書の書き方が巧みなユニットが跋扈する。メソッド。越境。最先端っぽさを競って新語を作り、哲学用語を駆使してペーパーは作られる。芸術文化振興基金や宝くじ財団の助成金をせこく引っ張ってくるノウハウは、むしろ京都の人脈につながれば手に入る。演劇系の大学もなかった街なのに、それがやってきた。小劇場の連中が働きかけて泥臭くつくりあげたはずの都心の小学校廃校跡地の稽古場は、いつの間にか権威ある大学教員たちの提案する、大学の生き残りに役立つ、大学生たちに賞をとらせるために調整された演劇賞に行政が金を出すようなかなしい「非芸術的な」動機が左右する場所になった。

そうした現世利益の生臭い池が小劇場の群れになった。文化行政が演劇に金を出すようになったことによって、金銭欲や虚栄欲が露骨な動機として烏丸通りをゆききするようになった。生を問うこと、存在のかなしみを見つめること、そんな霞を食うような生活こそが暴力的な関係を醸成し、芸術する心は貧困の中で真の友を得る営みを愛するのだと私は信じていたのに、そんな芳香はたくさんあったジャズ喫茶とともに消えていった。

いや昔を懐かしむ老人の愚痴として聞いてほしくはない。今だって、質の高い表現を実現するには、魂削りあうつきあいが必須なのだ。ロックミュージシャンになりたい奴とロックが好きな奴は違う。陶芸家になりたい奴と焼き物が好きな奴とは違う。演劇人になりたい奴と演劇好きとは違う。

それは昔も今も変わらないし、これからもそうだ。新しい演劇は産まれるだろう。世界に媚びて個人の出世を目指した瞬間に劇はもはや劇ではなくなるから、潔癖に、ひととはなにか、考えたい若者が、ただ考えたくなって考えるだろう。どんなに表通りが生臭くなっても、裏通りを小声で語りながら考えるのを好む奴はいる。私はそんな奴を見つけたくて、にぎわう一方の京都を離れたのかもしれない。愛媛の地にたどりつき、小さな劇場空間を演劇人ではない人たちと創って五年。またドラマリーディングの計画をしている。小さな空間で考えあいたい。賛同してくれるそんな劇作家があつまる。11月23日。(劇作家 公認心理師 鈴江俊郎)

…………………………………………………

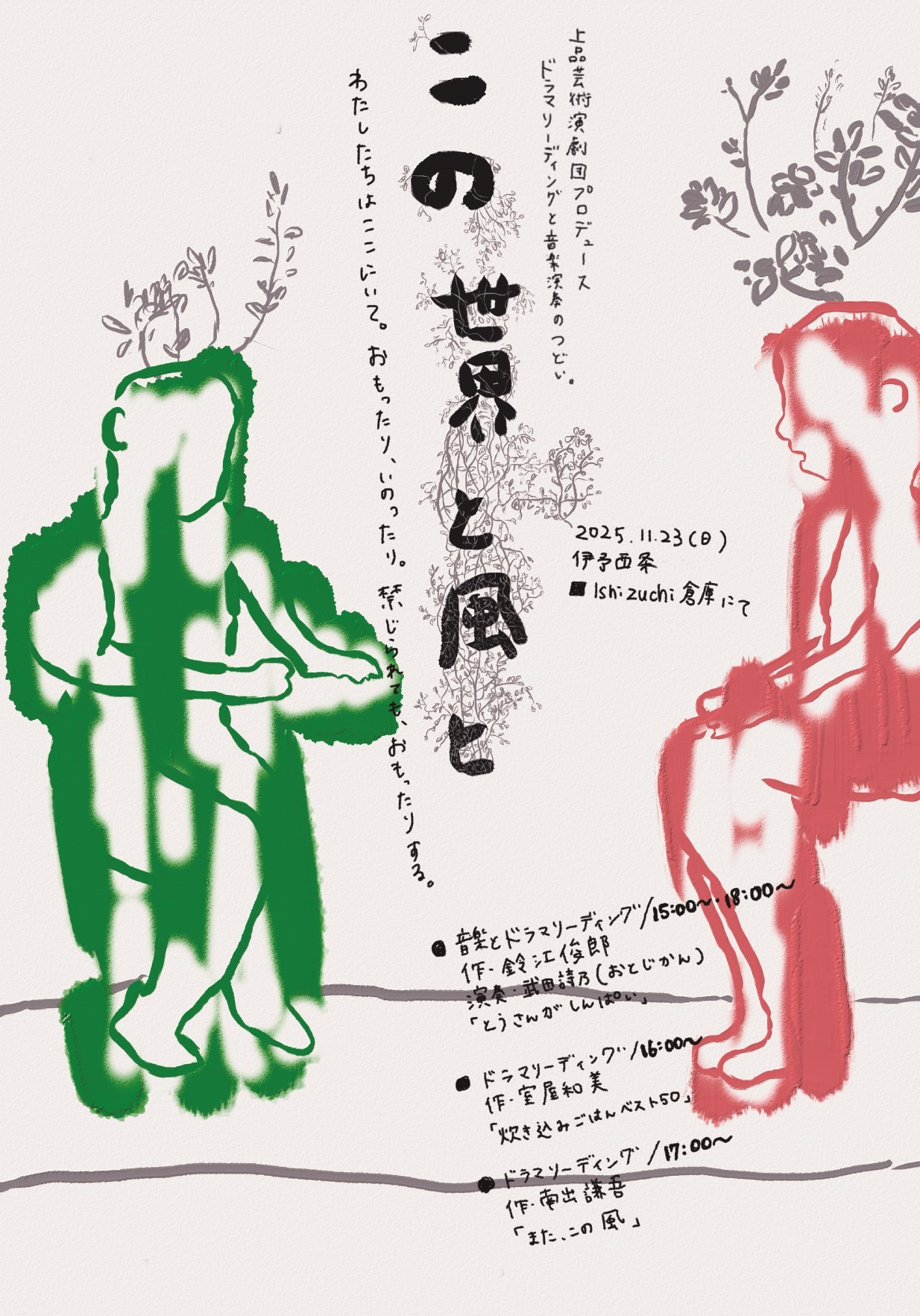

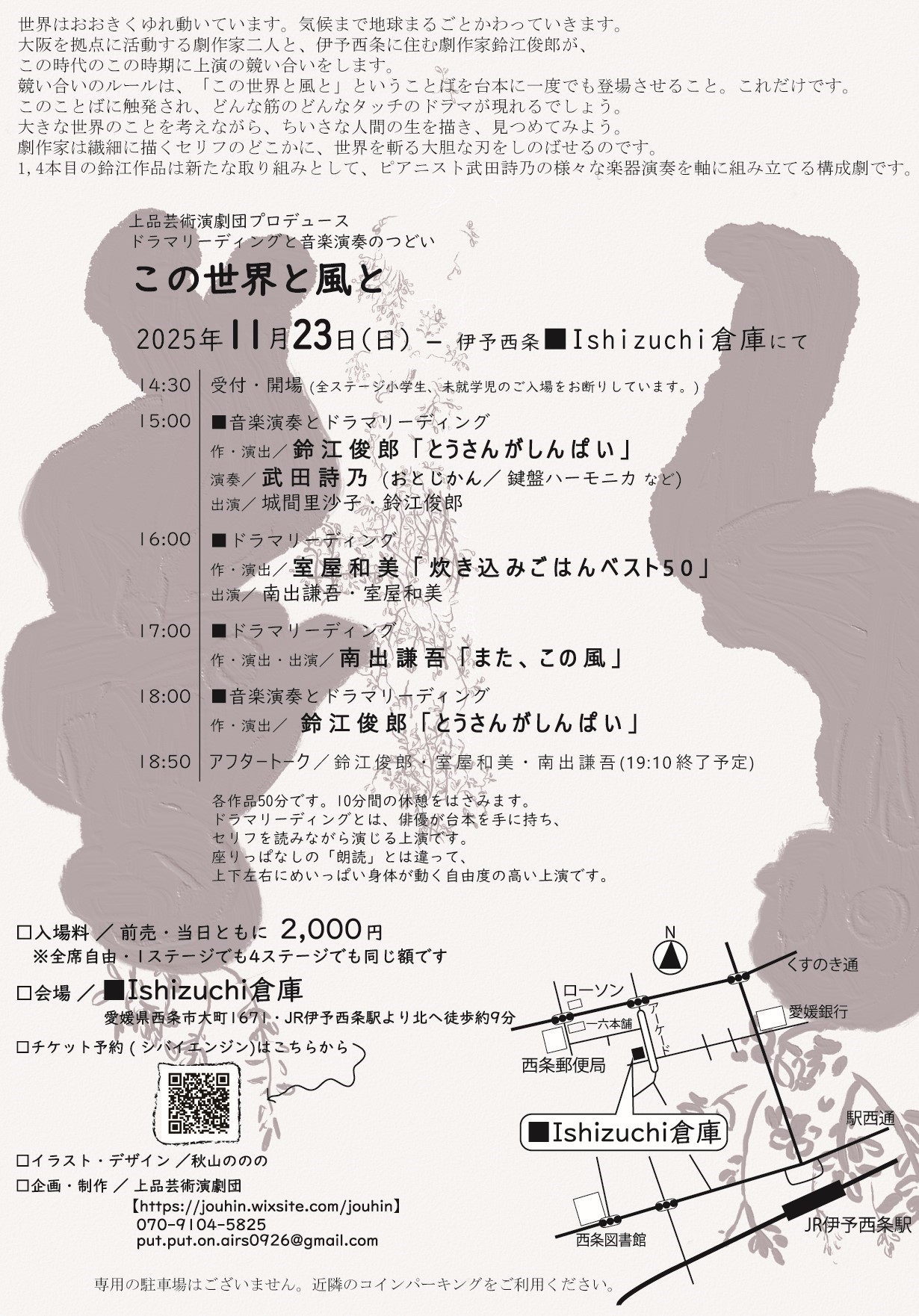

2025年11月23日 上品芸術演劇団プロデュース 三作品のつどい「この世界と風と」での音楽演奏とドラマリーディング

2025年11月23日 上品芸術演劇団プロデュース 三作品のつどい「この世界と風と」での音楽演奏とドラマリーディング

「とうさんがしんぱい」を鈴江俊郎は作・演出・出演。

演奏は武田詩乃(鍵盤ハーモニカ・トイピアノなど)

伊予西条の■Ishizuchi倉庫にて。

ほかの参加劇作家は室屋和美「炊き込みご飯 ベスト50」

南出謙吾「また、この風」。

前売・当日2,000円。

上品芸術演劇団 https://jouhin.wixsite.com/jouhin

上品芸術演劇団 https://jouhin.wixsite.com/jouhin

シバイエンジン……https://shibai-engine.net/prism/webform.php?d=g0fkz1uz