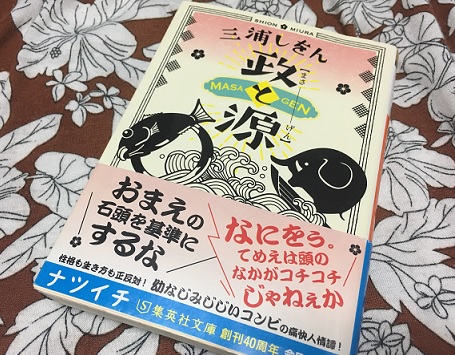

最近読んだ小説の中でダントツで面白かったのが三浦しをんの「政と源」。東京都墨田区Y町で生まれ育ったつまみ簪職人の源二郎と元銀行マン国政という73歳の幼なじみコンビが繰り広げる人情譚で、団子屋のミツさんの告別式に頭髪を真っ赤に染めた姿で「源」こと源二郎が登場する冒頭から、一気に物語に引き込まれます。2人は性格が全く違うけれど、何故かウマが合う。そして共に一人暮らし。破天荒ながら繊細な簪を作る源二郎に東京大空襲の記憶が消えなかったり、現役時代に家庭を顧みなかった国政が妻に出て行かれ、田園調布の娘夫婦の家にいる妻に会いに行くと妻や娘から思い切りダメ出しされたり。テンポよく読み進める中に苦さもあって、色々あっての73歳の「今」を感じさせます。

最近読んだ小説の中でダントツで面白かったのが三浦しをんの「政と源」。東京都墨田区Y町で生まれ育ったつまみ簪職人の源二郎と元銀行マン国政という73歳の幼なじみコンビが繰り広げる人情譚で、団子屋のミツさんの告別式に頭髪を真っ赤に染めた姿で「源」こと源二郎が登場する冒頭から、一気に物語に引き込まれます。2人は性格が全く違うけれど、何故かウマが合う。そして共に一人暮らし。破天荒ながら繊細な簪を作る源二郎に東京大空襲の記憶が消えなかったり、現役時代に家庭を顧みなかった国政が妻に出て行かれ、田園調布の娘夫婦の家にいる妻に会いに行くと妻や娘から思い切りダメ出しされたり。テンポよく読み進める中に苦さもあって、色々あっての73歳の「今」を感じさせます。

舞台となっているY町は荒川と隅田川に挟まれた下町で、町内に水路が張り巡らされているという設定。船外機つきの小船を所有する源二郎と弟子の鉄平が、今も原材料の仕入れや簪の運搬に使っていて、江戸時代には将軍に見せるために南の国から連れて来られた象が、お目見え通り商店街の裏の水路を船で運ばれ、町の人たちは水路に面した格子窓から珍しい獣を眺めたとか。「そりゃ嘘だ、水深が足りない」という源二郎に「当時は深かったんだ」とムキになって反論する国政。象の目に江戸時代のY町がどう映ったか想像するのが好きだという国政のロマンを妻や娘は知らないんだなと思うと切ない。いろんな事件が巻き起こってのラストは桜。「もう桜も終わりだな」「来年の桜を見られるのか俺たちは」「さあなぁ」に続くセリフが、いかにも源二郎らしい。町の風景が変わっても、そこに生きる人々の営みは変わらない。コロナ下で読むと感慨もひとしおです。(モモ母)